一次吞并

生命演化的历史深处,充满了斗争与妥协。

一个生命体“吞并”另一个生命体,就像一家大公司收购另一家工厂,因为看上了它的核心技术——可以把阳光转化为生命能量。

这听起来很像商业故事,但可能是自然演化的过往。

大约在十亿年前,一个原始真核细胞“盯上”了一个蓝细菌——对方可以进行初步的光合作用。这种魔力太有诱惑力了,原始真核细胞想“据为己有”。

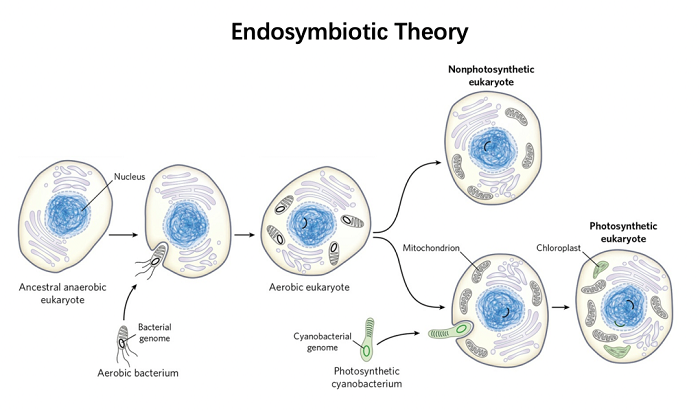

我们无从考证这次“吞并事件”具体发生在何时,但它大概率是发生了,并且被吞并的蓝细菌之后逐渐演化成了叶绿体。这就是内共生学说,由美国生物学家马古利斯(Lynn Margulis)于1970年提出,目前越来越多的证据支持了这一学说。

内共生理论示意图揭示叶绿体起源

Lehninger Principles of Biochemistry 7th Edition

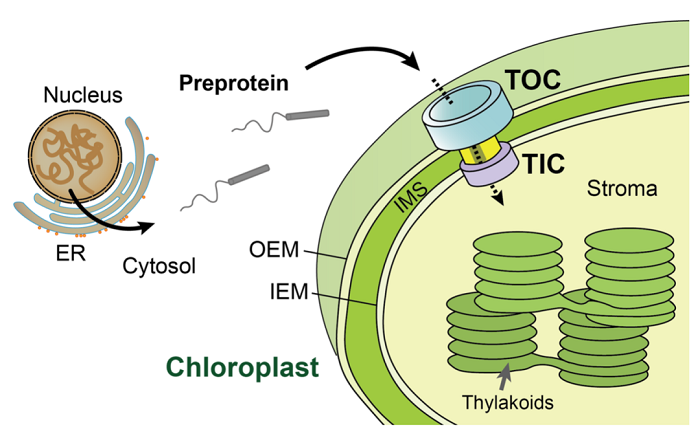

而吞并之后的故事让人称奇。叶绿体自身的遗传物质,逐渐转移到细胞核中,自身仅保留编码100多个蛋白的基因组。而多达2000到3000种叶绿体蛋白,由细胞核中的基因编码,并在细胞质中翻译成为前体蛋白,再运输到叶绿体中去。

也就是说,当“蓝细菌”这家小工厂被吞并后,不是彻底解散消亡,也不是“固守城池”,保持独立运行,而是与“总公司”有分有合。“总公司”收归了这家“工厂”的大部分管理权限,工厂所需要的生产资料全部统一调配,但这些资料仍然被运送到“小工厂”里完成最后的组装。

想象一下,在一个植物细胞内部,有2000到3000种前体蛋白需要进入叶绿体,而细胞内部还有其他各种复杂的“工厂”和“工人”。叶绿体到底拥有一扇怎样精巧的“大门”,可以做到精确识别自己的“工人”?

抓住大象

此前,科学界已经知道叶绿体是双膜结构,内膜上存在转运因子TIC,外膜上存在转运因子TOC,它们联合形成一个超级复合物TOC-TIC,作为蛋白进入叶绿体的“大门”。TOC-TIC,很像是把抖音的海外版TikTok反过来读。

虽然这个领域已经研究了近四十年,但是仍有很多核心问题尚未被解决。比如,TIC到底是由哪些组分组成?而TOC和TIC又是如何形成超级复合物来行使“大门”的功能?

由于不知道TOC-TIC复合物的全貌,大家的研究就好像“盲人摸象”,各执一词。

闫浈带领的膜蛋白结构与功能实验室也盯上了这个课题。闫浈长期从事蛋白质的结构与功能研究,尤其在离子通道领域取得了多项重要成果。他们计划利用生物化学和结构生物学的方法来揭示TOC-TIC复合物的组成、组装和转运机制。

通过对前人研究成果的分析归纳,实验室选择了克莱因衣藻的TOC-TIC超级复合物为研究对象,在两个已被确认并在不同物种中高度保守的TOC(Toc34)和TIC(Tic20)组分上分别加亲和标签进行纯化。

TOC-TIC将核基因编码的蛋白转运进叶绿体

你可以通俗地理解为,实验室设置了两组实验,一组通过前人已经确认的“象耳朵”来牵出完整的大象,一组通过“象尾巴”来牵出大象。也就是在特定的叶绿体样本中,通过亲和标签把TOC-TIC复合物精确找到,并纯化出来。

思路看起来很简单,但实验过程需要克服非常多的困难,需要排除各种干扰因素,同时不能破坏TOC-TIC复合物的结构。

令人激动的是,最终这两种不同策略所纯化出来的蛋白质组分完全一致,并且解析出来的电镜结构也高度一致。

此后的多重实验也相继验证,TOC-TIC超级复合物终于被找到,并且被精确识别出来。

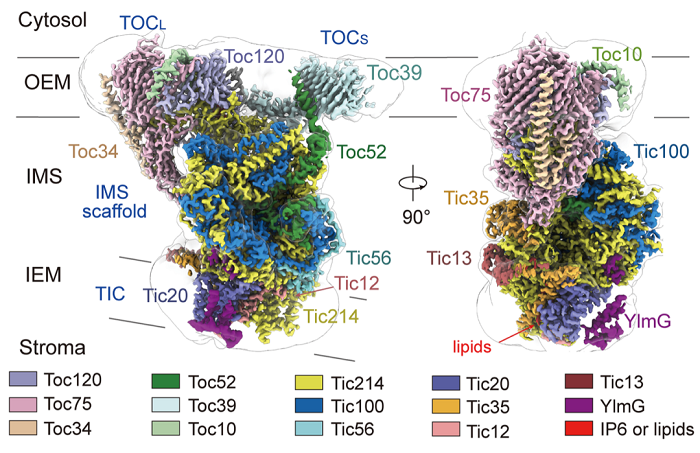

TOC-TIC超级复合物电镜结构

抵达未知

在闫浈实验室的三维软件里,我们看到了叶绿体“大门”——TOC-TIC的立体结构。

这个克莱因衣藻叶绿体上的TOC-TIC超级复合物,分辨率达到2.5Å,清晰地展示了TOC-TIC各组分的高分辨结构与组装模式。

它一共包含14个组分,其中8个为之前已报道的组分,6个为功能未知的新组分。

结合前人理论,在双层的叶绿体膜上,这个重要的通道如同检查健康码的守门人一样,让蛋白带着转运信号肽一个个“扫码”入场。

TOC-TIC超级复合物的工作模型

TOC-TIC复合物对叶绿体的生成以及稳态至关重要,理解清楚其结构和工作机理将为未来潜在的对叶绿体乃至光合生物的改造奠定重要基础,后续的研究也才能在此基础上展开想象。

比如能否让“大门”提高效率加速放行?能否让“守门人”为“特种工人”放行?能否以“守门人”为模板再人造出形形色色的“守门人”?

一位审稿人评价说:该研究用纯化并解析结构这个“终极手段”解决了光合物种叶绿体生物学的一个核心问题,为增进理解和认识藻类、植物叶绿体如何发展进化迈出了一大步。因为叶绿体生物学对食品安全与气候变迁的潜在影响,以及对蛋白如何转运这种问题的基础性,该研究也为其他非特定领域的科学家们带来了非常有价值的信息。

也许在不遥远的未来,通过绿色植物与光合藻类的改造,能够助力碳达峰碳中和,或者能够促进作物增收增产。而当下的科学家们,正在为这样的梦想铺下台阶。