- 252 高校采购信息

- 595 科技成果项目

- 10 创新创业项目

- 0 高校项目需求

环境表面接触传播风险识别方法、装置、设备及存储介质

1. 痛点问题

接触作为最直接的暴露途径,自古以来就被认为是最典型的疾病传播方式。其中,表面接触传播(间接接触)是接触传播的主要途径之一,患者咳嗽等行为可能产生大量携带病毒的飞沫,自身的高频黏膜触摸导致手部携带病毒,再触摸室内环境物表时污染了部分环境表面,易感人群触摸了相同表面后,手上携带病毒四处走动并污染其他环境表面,随着人们不断接触周围环境,病毒可实现跨时空尺度传播。并且,大多数交叉感染是由于接触了污染的公共表面所致,世界卫生组织等公共卫生权威机构提倡人们加强手部清洁和环境表面消毒以减少表面接触传播发生概率。

然而,由于室内感染者-物表-易感者的交互关系不确定高、预测难度大、病毒不可见等因素,目前尚缺乏准确且具有可操作性的技术路线,可在避免霍桑效应的基础上,实现医院内表面接触传播风险快速识别及定量。

2. 解决方案

本技术提供一种环境表面接触传播风险识别方法、装置、设备及存储介质,可实现高风险暴露物表快速识别及表面接触暴露剂量量化评价,有效提升环境表面清洁消杀水平、提高医护人员手卫生依从性,从而有效降低医院物表接触传播风险。

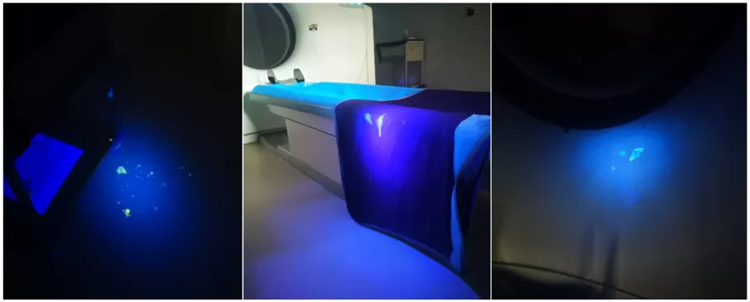

图1 该技术应用于某医院CT检查室

实际拍摄到的CT室置物架、扫描床外表面、扫描架外表面的荧光沾染,为环境消杀提供了直接证据。

应用于医院内表面接触传播风险快速识别及定量,降低因医护接触污染的公共表面,导致的医护间接接触感染,节约医疗成本。

医院院内感染是当前提升医疗救治质量的主要难点之一,本技术针对经环境表面接触途径造成的暴露风险,建立了相关评价方法、装置、设备及存储介质,为控制医院院内感染提供关键反馈,是未来健康医院的关键支撑。该技术的产品化有望在国内医院开展广泛应用。

现有对标技术分为三类:

1. 基于理论分析法的物表接触传播模型建立:通过对人的行为方式及室内环境的大量简化假设,开发室内人员触摸物表行为的预测模型。该类方法忽略了接触网络的异质性,仅适用于接触网络简单、人员数量少的场景,应用于人员多、场景复杂的室内环境中时,准确度低。

2. 基于视频回溯观察法的接触行为监测:通过人工观察,采用计数的方法识别高频接触物表。该方法主要问题是难以定量,人工计数存在漏标或重复标记情况,因此该方法因证据链不足,大多停留在预测层面。同时,对于人员聚集性高、流动性大、环境物表多的室内大规模传染暴发事件,识别难度极大。

3. 基于荧光标记法的接触物表识别:采用荧光物质标记物表或传染源,一段暴露时间后,通过对室内环境物表及其他人员潜在接触表面进行采样,分析传染源-环境物表-易感者之间的交互,为物表传播提供直接的证据。荧光标记所依赖的化合物称为荧光物质,目前多以化学合成的荧光素为主,其化学性质稳定、检测方法相对容易。但化学合成的荧光素对人体具有潜在毒性,大部分荧光素仅在动物实验或离体细胞实验中采用,难以应用于实际场景中。

较之上述三类技术,本专利基于安全无毒害的荧光剂,开发了环境表面接触传播风险识别方法、装置、设备及存储介质,可应用于人流量大、传播风险高的医院真实场景,实时可视化人员物表接触风险,并高精度测量接触暴露剂量,显著优于现有技术。

扫码关注,查看更多科技成果