近日,北京大学环境科学与工程学院宫继成研究员与朱彤教授领衔的科研团队以“Associations of short-term ozone exposure with hypoxia and arterial stiffness”为题,在国际权威期刊《美国心脏病学会杂志》(Journal of the American College of Cardiology,JACC)发表突破性研究成果。该研究在国际上首次揭示臭氧短期暴露可通过介导机体缺氧反应,引发动脉僵硬度显著增加。这一发现为阐明臭氧暴露诱发心血管损伤的致病机制提供了重要理论依据。

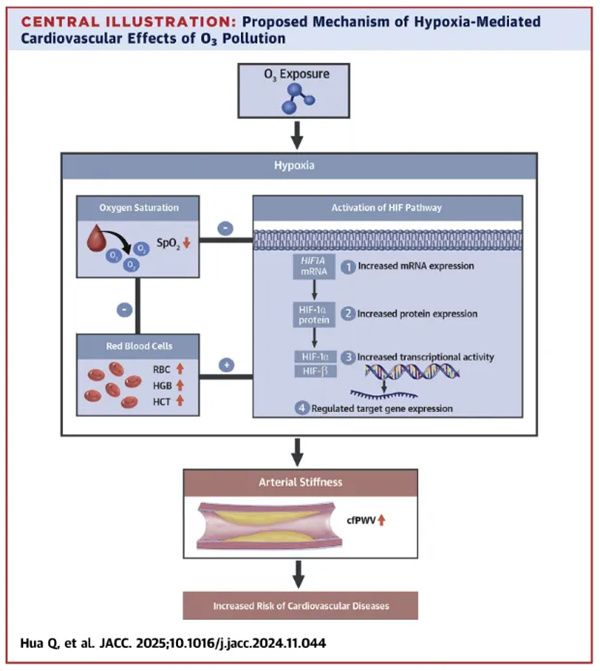

该研究不仅构建了"臭氧暴露-缺氧应激-动脉硬化"的新型作用通路(图1),更通过多维度生物标志物分析揭示了分子层面的调控机制。JACC同期发表了编辑评述“The Pathogenetic Link Between Ozone Pollution and Cardiovascular Disease”。

图1 “臭氧暴露-缺氧应激-动脉硬化”机制通路

当前,由于尚未建立臭氧暴露与心血管结局间明确的因果关联,导致相关疾病负担评估存在系统性偏差。这一局限性主要源于两大学术瓶颈——臭氧暴露对心血管系统的独立于其他混杂因素的生物学效应尚未完全解析,其病理生理学机制亦缺乏分子层面的实证支持。尽管流行病学研究已证实臭氧暴露与缺血性心脏病、卒中、心力衰竭及动脉粥样硬化等重大心血管事件的风险升高存在剂量-反应关系,但其内在的致病生物学通路始终未能阐明。值得注意的是,最新证据揭示,缺氧微环境可能作为臭氧相关心血管损伤的关键病理枢纽,这为本研究提供了重要突破口。

基于上述科学背景,本研究创新性提出“臭氧暴露通过介导低氧应激诱发心血管损伤”的核心假说,并构建"臭氧暴露-缺氧应激-心血管损伤"的级联反应理论模型。为克服传统环境流行病学研究的多污染物混杂效应,科研团队特别选取青藏高原作为验证该假说的天然实验室。该区域兼具高海拔低氧环境特征与臭氧浓度显著升高(平均浓度达平原地区1.8倍)、细颗粒物等传统污染物本底值极低(PM2.5年均浓度<15μg/m³)的独特优势,为精准解析臭氧暴露的独立致病效应提供了理想研究场景。研究采用前瞻性定组研究设计,结合实时个体暴露监测、动态血管功能评估及多组学方法,系统揭示臭氧暴露诱导血管内皮功能障碍的时空演变规律。

该研究纳入了210名来自青藏高原林芝市和拉萨市的健康年轻居民,完成了772次访视。在每次随访中,研究人员测量了参与者的血氧饱和度、红细胞计数、血红蛋白浓度、红细胞压积以及调节机体感知与适应缺氧的核心信号通路——低氧诱导因子-1(HIF-1)信号通路相关的基因和蛋白标志物。通过线性混合效应模型评估臭氧暴露与这些缺氧生物标志物之间的关联。

此外,本研究使用评估动脉硬化的金标准——颈-股动脉脉搏波速度作为心血管损伤的替代终点指标,进一步分析臭氧暴露对动脉硬化的影响。通过中介分析探讨缺氧标志物在臭氧暴露与动脉硬化之间的作用,并进行了分层分析(如海拔差异)和敏感性分析(如调整细颗粒物和二氧化氮等共污染物)以验证结果的稳健性。

整体而言,本研究具有如下几大研究亮点:一是具有独特环境与高效设计:利用青藏高原独特的高臭氧、低颗粒物浓度环境,避免了共污染物干扰,突出了臭氧暴露独立的健康效应;采用定组研究设计,详细分析了210名健康年轻人短期臭氧暴露的心血管效应。二是揭示了缺氧的核心角色:臭氧暴露显著降低了血氧饱和度(SpO₂),同时伴随红细胞计数、血红蛋白浓度、红细胞压积的升高,激活了调控机体感知缺氧的关键信号通路——HIF-1(低氧诱导因子-1)。这些结果表明,臭氧暴露通过缺氧途径对机体产生系统性影响。三是加重动脉硬化:短期臭氧暴露导致颈-股动脉脉搏波速度(cfPWV)显著升高,提示动脉硬化程度增加,进一步分析发现,红细胞相关指标的变化在臭氧诱导的动脉硬化中起到部分中介作用。

这项工作为明确臭氧暴露与心血管健康的因果关联提供了关键的科学依据。同时,通过监测临床常用的缺氧生物标志物,例如血氧饱和度和红细胞指标,能够实现相关病变的早期预警。此外,改善氧气输送、降低血液黏度以及调控HIF-1通路的干预措施,可能为心血管疾病的预防提供新思路。未来研究需进一步验证这些干预措施的有效性,并探索不同人群的敏感性差异,以支持精准医学的发展。