近日,我校深圳校区张倩、毛俊教授团队在高性能热电器件领域研究取得重要进展,利用瞬态液相连接工艺实现热电发电器件“低温连接、高温服役”的通用技术方案。研究成果以《用于发电的高性能热电器件设计的通用方法》(A universal approach to high-performance thermoelectric module design for power generation)为题发表在《焦耳》(Joule)上。该研究结合新型连接技术和器件结构设计,创新引领高性能热电器件制备技术发展,为其他热电材料的器件开发提供重要参考。

通常情况下,低温钎料焊接的热电发电模块难以承受较高的工作温度,高温钎料又易对热敏感的热电材料造成不可逆热损伤,优化连接工艺以实现器件的最佳热电转换效率亟待解决。纳米银烧结工艺可以在573K下连接电极和热电腿,并在1050K高温下稳定服役,为热电发电器件的互连集成提供有效途径。然而,纳米银烧结工艺对电极材料选择存在限制(仅适用于银、铂、金电极)。瞬态液相连接工艺在低温下连接不同金属或合金,制备高熔点全金属间化合物接头,进而实现更高温度应用。尽管该方法已在电子封装领域被报道,但在热电发电器件连接和服役方面研究较少。同时,此工艺可与相图工程结合,在多种高性能热电发电器件的互连封装方面潜力巨大。

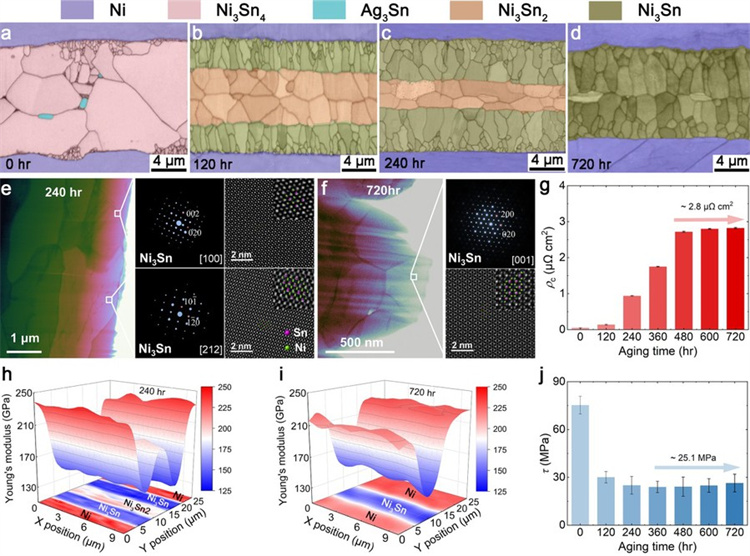

研究发现,瞬态液相连接工艺可低温制备锡(Sn)基金属间化合物的热电接头,利用金属间化合物的高熔点实现高温服役。基于瞬态液相连接工艺制备的全镍-锡(Ni-Sn)基金属间化合物接头在高温环境下的界面演变行为,证实其相关接头的高温稳定性,并成功应用于碲化锗/锑化镁(GeTe/Mg3Sb2)中温热电发电器件的服役中。凭借优异热电材料性能以及可靠的接头设计,该器件在473K温差下实现了15.1%的高热电转换效率和2.0 W cm-2的高输出功率密度,且在473K温差下服役150小时后性能几乎保持不变,稳定性高。

研究团队针对近室温碲化铋和高温半赫斯勒器件,分别在533K和773K构建了钴-锡(Co-Sn)和银-锡(Ag-Sn)接头,并在623K和1073K的热端温度下使相应器件实现高热电转换效率,证明了该工艺在全温域热电发电器件“低温连接、高温服役”方面的通用性,及其在热电材料器件开发领域的巨大应用潜力。

图1 利用瞬态液相连接技术,实现热电发电器件的“低温连接、高温服役”

图2 基于瞬态液相连接工艺构建的全金属间化合物接头展示出优异的高温服役稳定性

哈工大深圳校区为论文第一完成单位。深圳校区博士研究生程谨轩为第一作者,博士研究生薛文华为共同第一作者。深圳校区张倩教授、毛俊教授和曹峰教授,中国科学院物理研究所王玉梅副研究员为通讯作者。深圳校区李明雨教授、李孝芳副研究员、王晓东助理研究员,博士后赵鹏、马晓静、尹力、姚洪浩、江峰,博士研究生张天宇、朱亦辰,硕士研究生付梓轩、吴隆智以及大湾区大学陈辰研究员参与相关研究工作。

该研究获国家自然科学基金、国家重点研发计划、广东省卓越青年团队和深圳市科技人才计划等项目支持。