近日,南京航空航天大学电子信息工程学院罗宇教授团队联合东南大学崔铁军院士和新加坡南洋理工大学郑元谨教授在《Nature Electronics》上发表了一项突破性研究成果,提出了一种接近信息映射效率理论上限的可编程超表面天线。该技术通过非周期编码和空间谐波测量,实现了高效的信息映射,为下一代移动通信技术的发展提供了新的可能性。崔铁军院士、罗宇教授和郑元谨教授为该论文的通讯作者;东南大学博士毕业生吴浩天(现任南洋理工大学博士后研究员)和东南大学博士生邵睿文为论文的共同第一作者。

背景与挑战

随着5G技术的广泛应用,移动通信网络对高容量、低延迟和高安全性的需求日益增长。然而,现有的多输入多输出(MIMO)网络依赖于复杂的信号调制设备,如数模转换器和混频器,导致系统结构复杂且成本高昂。超表面技术作为一种新兴的电磁波调控手段,能够在不依赖混频模块和I/Q通道的情况下进行无线数据传输,因此被视为下一代移动通信的关键技术之一。

然而,现有的基于可编程超表面的通信网络仍面临信息映射效率低、数据传输速率低的挑战。信息映射效率是指接收端在单位编码图案切换时间内测量提取的信息量与源端所提供的信息量之比。当前的可编程超表面通信架构中,信息映射效率远低于理论极限,导致其潜力未能充分发挥。

创新突破:接近理论极限的信息映射效率

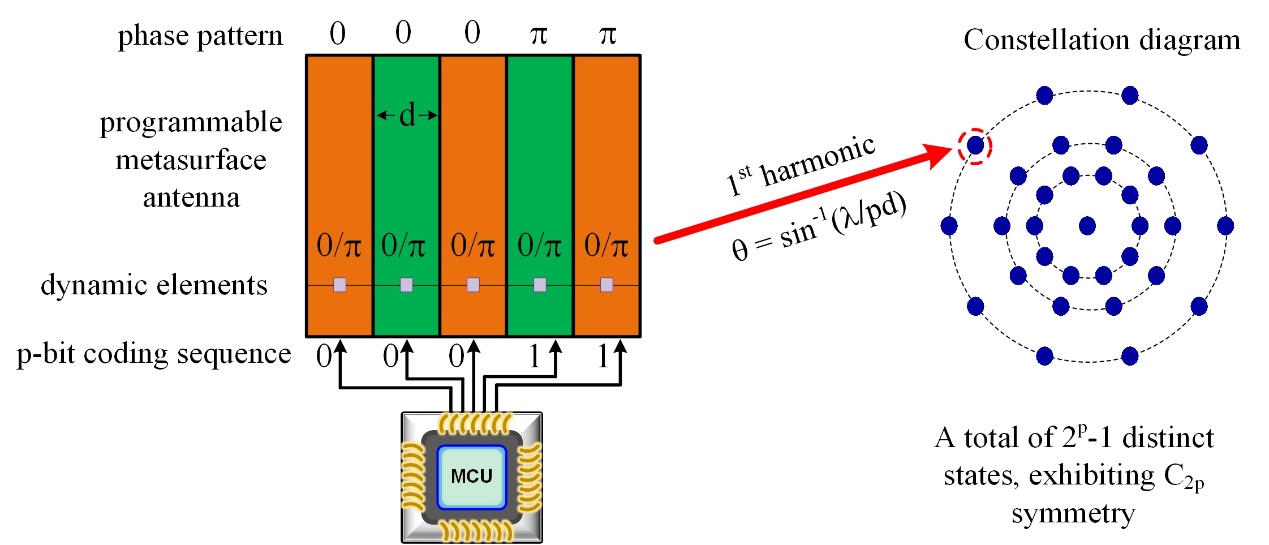

崔铁军院士、罗宇教授和郑元谨教授等研究人员提出了一种新型的可编程超表面天线,通过结合非周期编码和空间谐波测量,成功实现了接近理论极限的信息映射效率。该可编程超表面采用1比特相位调制,每个元件的相位状态可以通过集成的控制单元独立切换为“0”或“π”。通过将可编程模式映射到一阶谐波方向,研究团队展示了利用该模型在单次测量中提取所有编码信息。

具体而言,研究团队通过理论分析和实验验证,证明了超表面能够在一阶谐波方向上生成对称且不相同的远场响应。这种独特的响应使得编码信息能够通过单次测量被高效提取,从而大幅提升了信息映射效率。实验结果表明,当编码序列长度为5时,信息映射效率达到了99%,接近理论极限。

图1|基于可编程超表面的极限信息映射模型示意图

本研究构建的系统采用1比特相位调制的可编程超表面天线,其结构由p列独立控制的阵列构成,其中p为奇质数(例如5),每列宽度为d。在每一列中均嵌入了PIN二极管,并借助外部控制单元实现各列辐射单元相位在“0”与“π”之间的灵活切换。在空间一阶谐波方向上,除了一组特殊编码外,其余编码序列在空所激发的远场复振幅响应在复平面内均不相同,且满足C₂ₚ旋转对称性。因此,只需在一阶谐波方向进行单次远场电磁测量,即可几乎完全恢复所有空间编码信息。

技术优势:高效、低功耗的通信架构

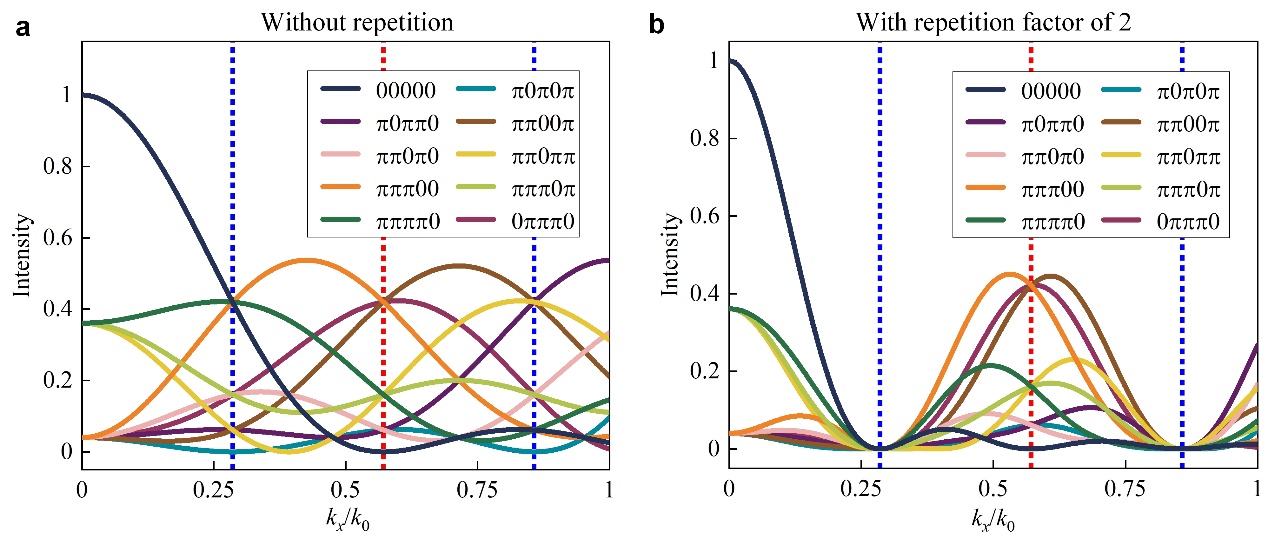

除了高效的信息映射,研究团队还证明了通过引入周期编码可优化通信架构的功率效率。周期编码能够将远场辐射能量集中在谐波角度,从而减少非谐波方向的能量辐射,进一步提升系统的能量转换效率。这种优化不仅提高了通信系统的功率效率,还减少了不必要的能量损耗,使得该技术在实际应用中更具可行性。

图2|不同编码序列在非周期编码与周期编码情况下所对应的远场方向图

当引入周期编码后,远场方向图的峰值将集中于整数阶谐波方向,因而可使系统在整数阶谐波处具备更高的能量转换效率。

实验验证与未来应用

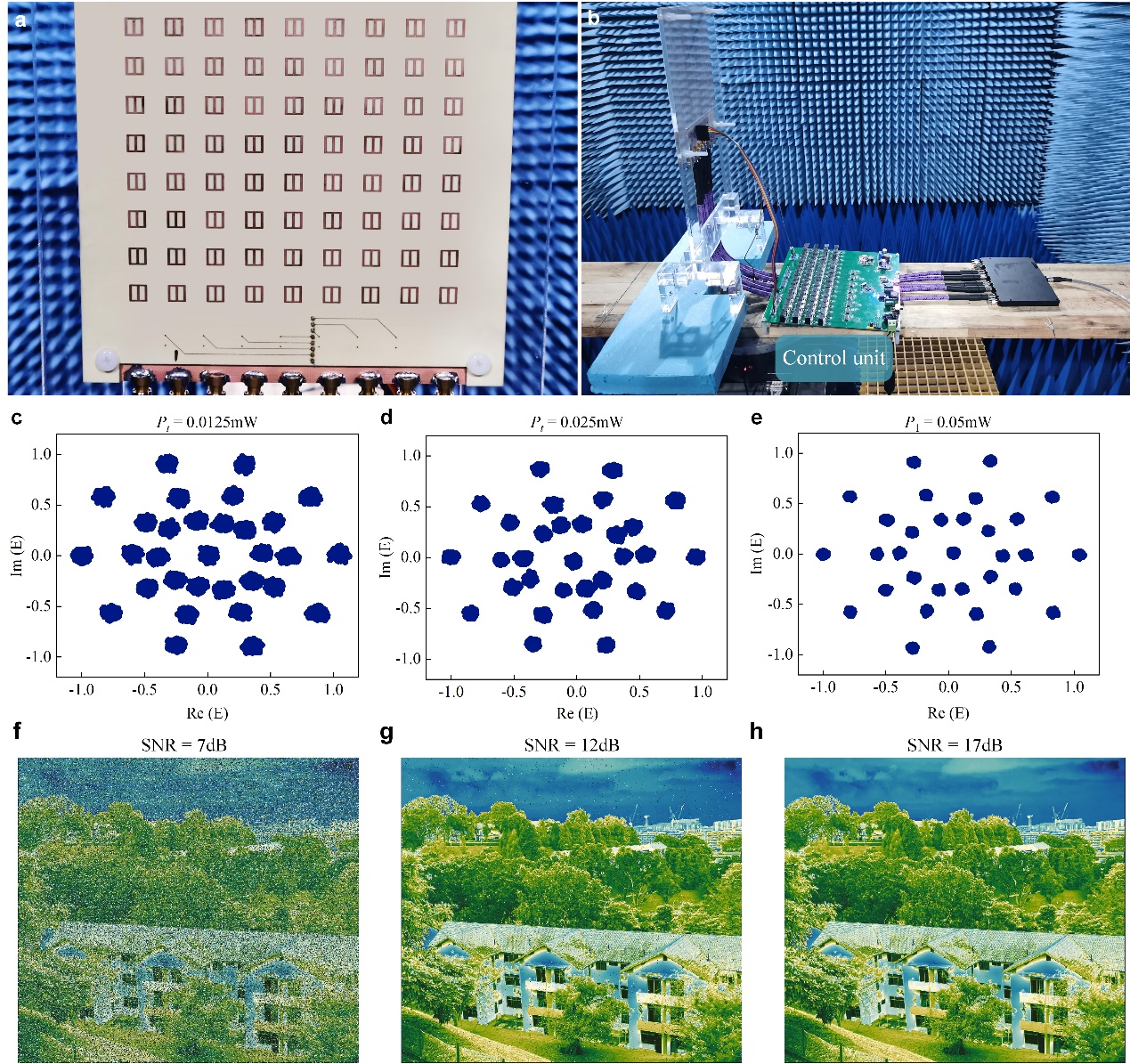

为了验证该技术的实际性能,研究团队设计并制造了一个1比特相位调制的可编程超表面天线原型。该超表面由二维阵列组成,每一列通过PIN二极管实现相位状态的切换。实验结果表明,该超表面能够在一阶谐波方向上生成31个独特的远场响应状态,且这些状态在星座图中呈现出对称分布,与理论预测一致。

此外,研究团队还展示了该技术在仿真实验中数据传输的表现。通过将图像数据编码为二进制比特流,并利用所提出模型进行传输,研究团队通过仿真实验在信噪比为17dB的情况下下高质量重建了图像。

图3|基于可编程超表面天线的信息映射实验测量结果和基于该模型的仿真数据传输;a-b,可编程超表面天线与其集成控制单元的实物照片;c-e,在一阶谐波方向,通过实验获得的星座图,超表面天线输入功率分别为0.0125 mW(d)、0.025 mW(e)和0.05 mW(f);f-h,利用仿真实验,分别在SNR=7 dB(d)、12 dB(e)和17 dB(f)的条件下得到的传输图像质量

未来展望:推动6G通信技术的发展

该研究成果不仅为可编程超表面天线在无线通信中的应用提供了新的思路,还为未来6G通信技术的发展提供新的技术方案。随着移动通信网络对数据传输速率和能量效率的要求不断提高,可编程超表面天线有望成为下一代通信系统的关键技术之一。

研究团队表示,未来的工作将集中在进一步优化天线设计、提升系统的抗噪声能力以及扩展该技术在二维编码中的应用。通过引入二维编码,可编程超表面天线有望在更高的空间谐波方向上实现更高效的数据传输,从而进一步提升通信网络的性能。

这项研究展示了可编程超表面天线在无线通信中的巨大潜力。通过结合非周期编码和空间谐波测量,研究团队利用该技术在单次测量中高效提取编码信息。这一突破性进展为未来高速、低功耗的无线通信网络提供了新的解决方案,有望推动6G通信技术的快速发展。随着技术的不断进步,可编程超表面有望在未来的移动通信、物联网、自动驾驶等领域发挥重要作用,为未来通信网络的构建提供新的技术思路。