- 89 高校采购信息

- 317 科技成果项目

- 1 创新创业项目

- 0 高校项目需求

建筑垃圾精准管控技术及示范

项目背景

大量堆填的建筑垃圾给环境造成较大影响建筑垃圾作为城市建设和发展过程中产生的固体废物,在国家污染物减排战略中占有非常重要的地位。目前轨道交通建设施工产生的主要建筑垃圾分为以下几类:土压平衡盾构施工类渣土、泥水平衡盾构泥浆、桩基施工钻桩泥浆、钻渣等。这些建筑垃圾绝大部分被运往离施工现场最近的弃土场进行就近堆填处置,短期来看可快速解决施工现场废弃物大量堆填的问题,然而长期来看,大量堆填的废弃物将会给弃土场及周边环境造成较大的环境风险。

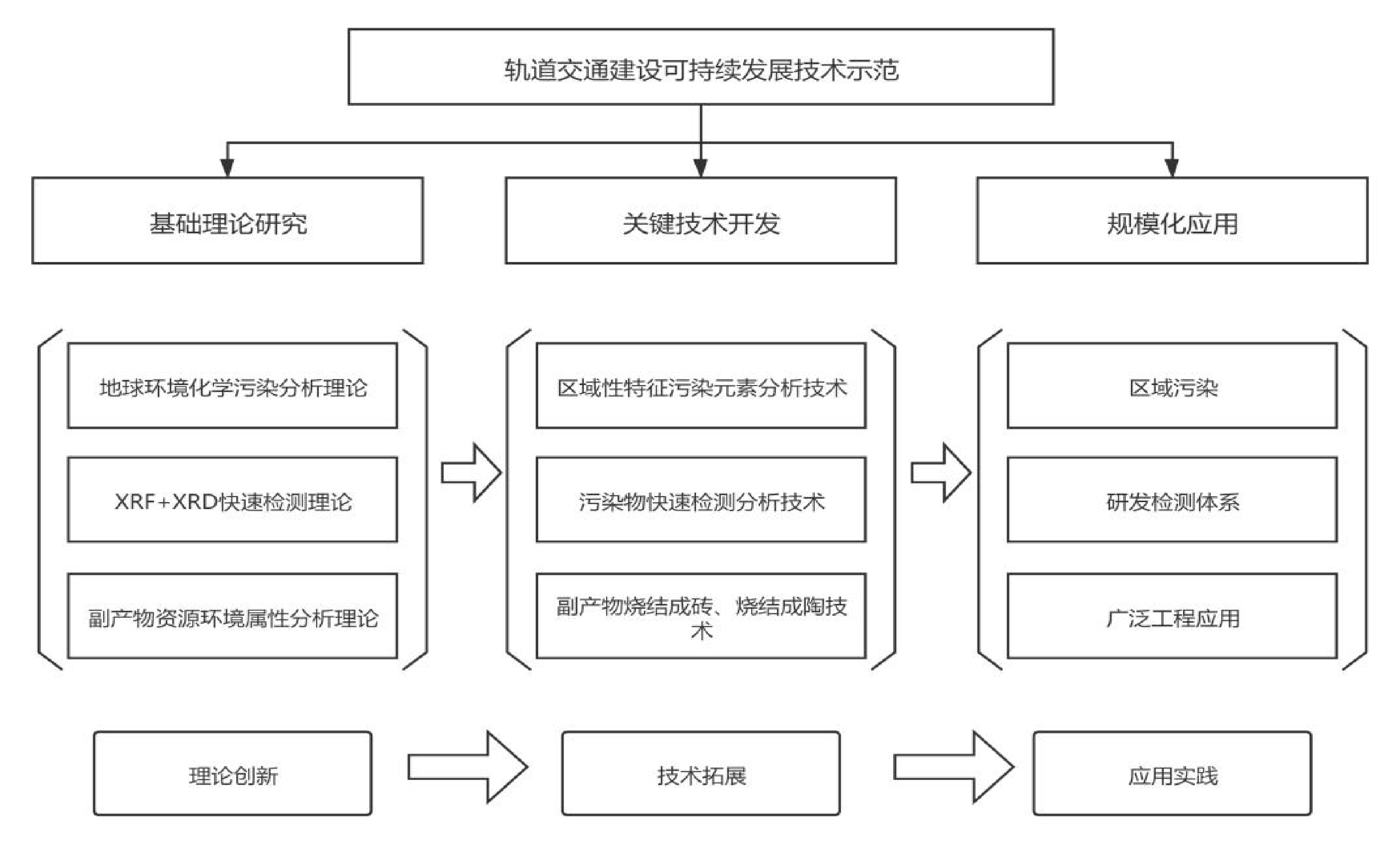

根据国家交通强国战略需求,和轨道绿色建造学科领域发展相结合,发挥打造国家战略科技力量,突破重大原始创新和关键核心技术,研究团队真正把科研成果和技术创新完成在祖国大地上,提出轨道交通绿色施工现场快速监测方法和指标体系,解决交通土木工程大体量施工垃圾资源化处置的技术路径,形成资源环境分析理论,多学科服务于轨道交通绿色建造,推动轨道交通绿色施工技术和理论体系的形成。

解决方案

建筑垃圾资源环境属性与处置技术

建筑垃圾污染因子现场快速识别

团队提出区域性环境特征污染理论体系,揭示全国不同区域的污染特征,对全国重点区域(京津冀区、黄淮河平原区、长三角地区、长株潭地区)的土壤进行了试验和分析,明确重点区域的特征污染元素,阐明不同区域的特征污染元素,提高不同区域的环境敏感性和针对性。

沪苏湖铁路建设桩基施工图

建筑垃圾资源环境属性分析及资源化路径选择技术

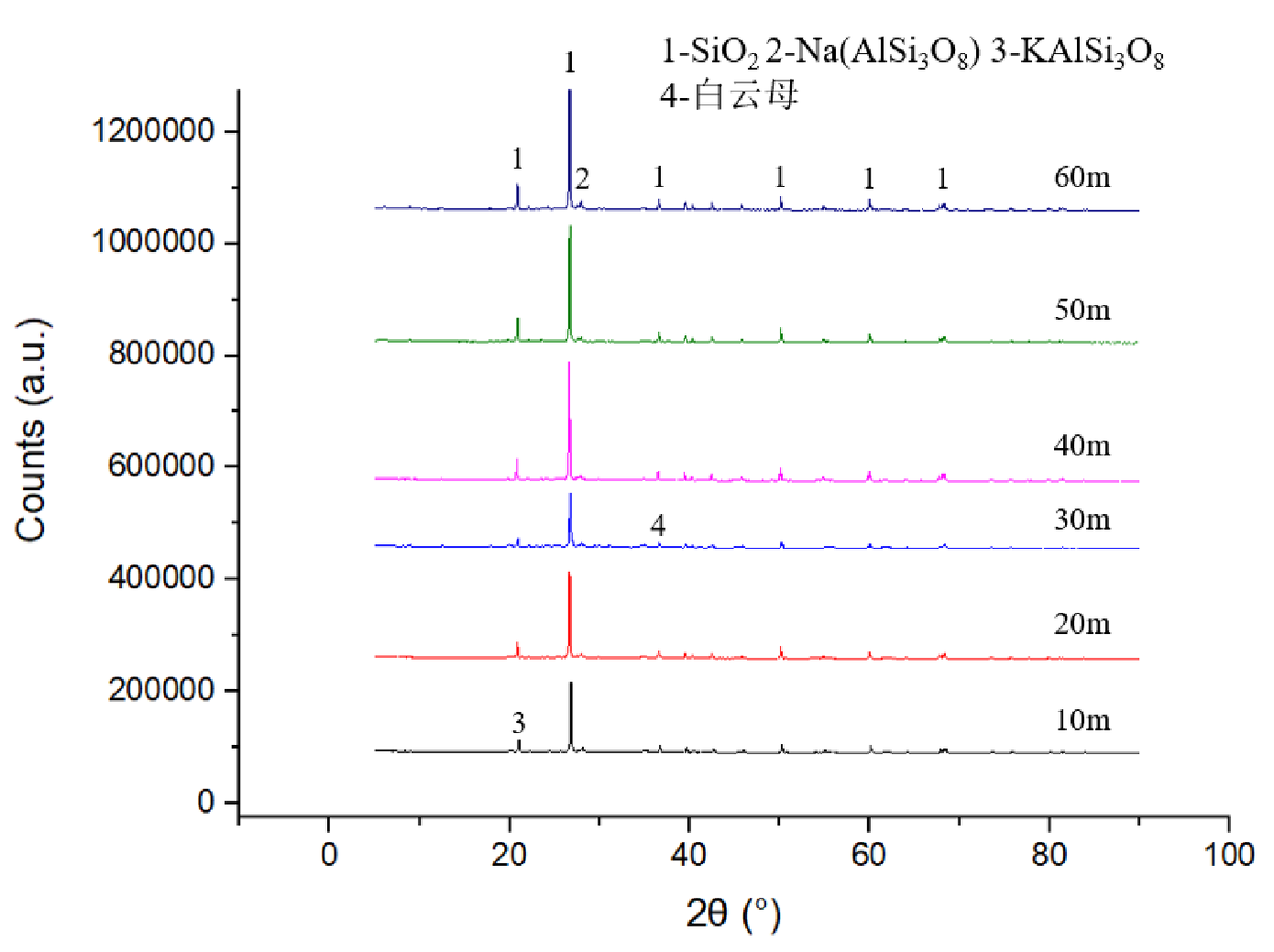

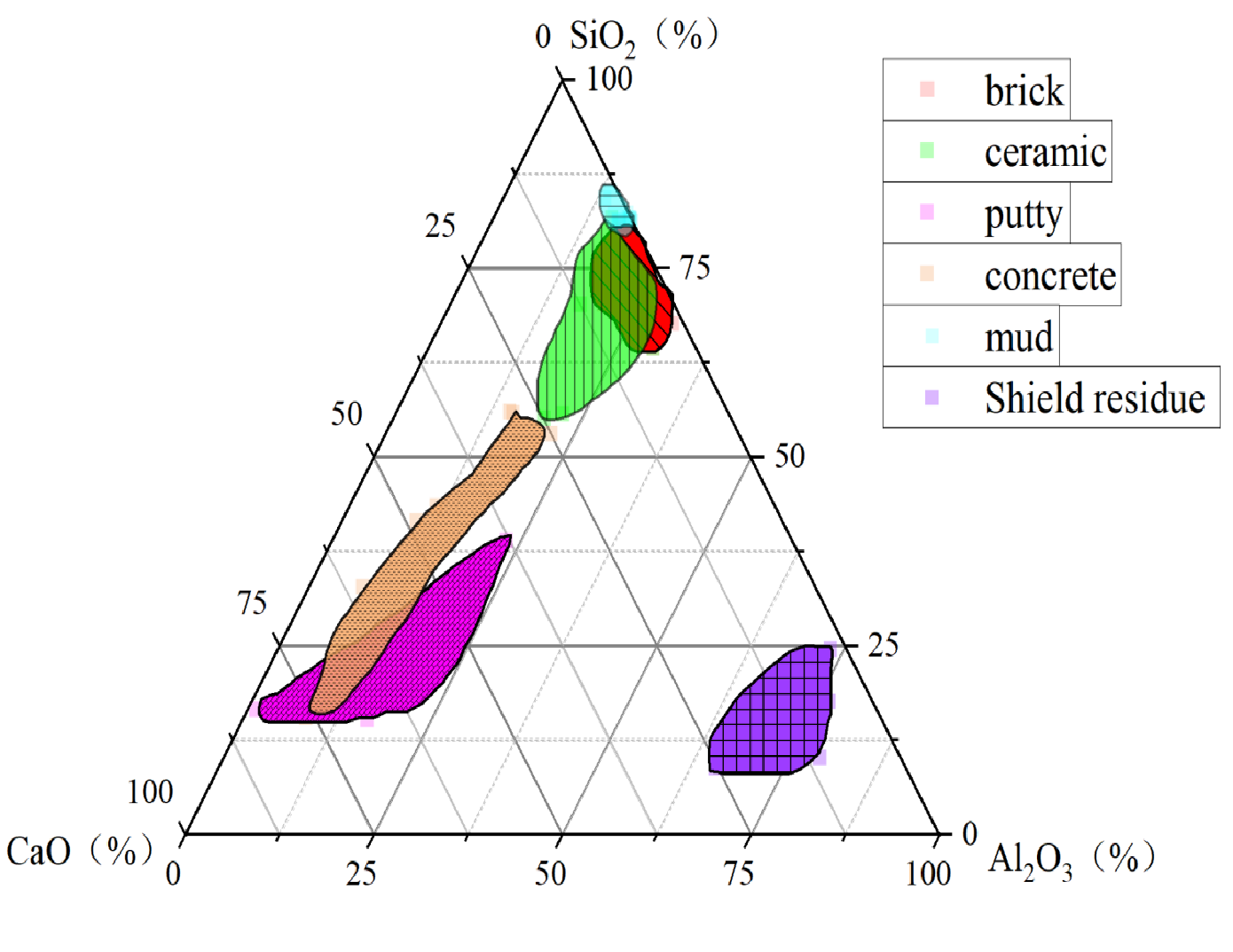

本技术首先分析不同类型轨道交通施工建筑垃圾的矿物成分,以及各类常量元素氧化物的占比。根据建筑垃圾其硅、铝、铁、钙等元素氧化物的含量以及矿物成分,结合硅酸盐三元相图,指导选择特定的资源化路径;利用热重分析技术,探究不同建筑垃圾矿物成分变化对于建筑材料制造热工制度及产品质量的影响程度,保证轨道交通施工建筑垃圾的资源化、规模化的利用。

建筑垃圾X射线衍射分析

硅酸盐三元相图

技术优势

针对轨道交通的建设特点以及产生的特定建筑垃圾,建立了一套面向全国轨道交通建设的可持续发展技术体系,从施工现场建筑垃圾的资源环境属性分析到资源化建筑材料制造。实现轨道交通建设的绿色施工目标,为轨道交通建设的发展提供了一套完整的可持续发展指导方针。

针对轨道交通的设计、施工过程,建立数学模型实现建筑垃圾分类发生量和产生时序的定量化预测,研发建筑垃圾精准处置决策支持系统,实现对建筑垃圾发生减量、资源化利用、处置消纳等全过程的精确管理规划,为轨道交通施工建筑垃圾的全过程精准管控提供有力的、更为智能化的技术支撑。

以施工现场快速分析技术为手段,结合研究地域的地球化学背景值大数据,对工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾等进行资源环境属性、资源化处置路径的分析并实际应用。提出的区域环境特征污染分析理论以及现场污染物快速检测方法技术成功推广到湖南、浙江、宁波、杭州等地区来进行实际应用,实现盾构渣土、盾构干化土、页岩、工程渣土烧制水泥、砖、轻质陶粒等的生产应用,为轨道交通施工垃圾提供一条全新的资源化路径。

未应用

扫码关注,查看更多科技成果