高等教育领域数字化综合服务平台

哈尔滨医科大学

哈尔滨医科大学由我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经90余年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的奉献精神,发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校。学校设18个二级院部和8个事业单位。现有教职工17,089人。有中国工程院院士2人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员3人;有国家级教学名师4人,“国家杰青”2人,“国家优青”1人,入选“万人计划”6人、“长江学者”9人,享受国务院政府特殊津贴89人,博士生导师331人。学校校本部设有16个本科招生专业,涵盖医学、理学、工学、法学、管理学5个学科门类。国家特色专业有临床医学、麻醉学、医学影像学、预防医学、药学专业,入选国家一流本科专业建设点的专业有基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、临床药学、护理学、公共事业管理专业。校本部在校普通教育本科生7,945人,研究生5,799人,留学生685人。学校拥有博士学位一级学科授权点9个(基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、生物学、生物医学工程、公共管理、药学、护理学、口腔医学),二级学科授权点62个;硕士学位一级学科授权点11个,二级学科授权点64个;博士后科研流动站5个。拥有国家重点学科2个、国家重点培育学科1个,国家临床重点专科建设项目33个。在第四轮学科评估中,1个学科进入A类(A-)、8个学科进入B类(2个B+、3个B、3个B-)。有国际合作联合实验室2个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,教育部重点实验室4个,卫健委重点实验室3个,省级重点实验室13个,省普通高校重点实验室11个。学校有4所直属附属医院,均为“三级甲等”医院和全国“百佳医院”。学校有国家级实验教学示范中心4个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个。“十三五”以来,主编教育部、卫健委规划教材及再版规划教材39部。获批教育部卓越医生教育培养计划改革试点项目3项。获国家视频公开课程4门,国家资源共享课程12门,国家精品在线开放课程1门。共获国家级教学成果奖16项,省级教学成果奖139项。“十二五”以来,学校获得各类科研项目9,351项,主持国家重点基础研究发展计划(“973”计划)1项,国家高技术研究发展计划(“863”计划)1项,国家科技重大专项1项、国家重点研发计划专项3项,国家自然科学基金1,384项。获各种奖励962项,其中,国家科学技术进步奖二等奖1项、高等学校科学研究优秀成果奖(科学研究)一等奖5项、中华医学科技奖一等奖2项、中国专利奖优秀奖1项。获国家自然科学基金委员会创新研究群体项目1项、教育部科技创新团队2个。抗心律失常药物作用最佳靶点的研究,中国人类基因组计划研究,精准肝脏外科技术研究,同种异体劈裂脾移植研究,三氧化二砷治疗M3型白血病和治疗实体瘤的研究,大骨节病病因学研究,心脏移植、双手移植、单前臂移植和大肠癌综合治疗等在国内外具有较大的影响。主办《中国地方病学杂志》、《国际遗传学杂志》、《国际免疫学杂志》、《哈尔滨医科大学学报》等6种专业杂志。先后同美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚、俄罗斯、德国、韩国等10余个国家的百余所院校和研究机构建立了友好合作关系。学校坚持以高水平的医学本科教育为基础,以学科建设为根本,优先发展研究生教育和长学制医学教育的办学思想,突出办学特色,加快推动一流大学和一流学科建设,努力打造百年医学强校,奋力谱写国内一流、国际有影响的高水平医科大学的美好篇章!

哈尔滨医科大学

2021-02-01

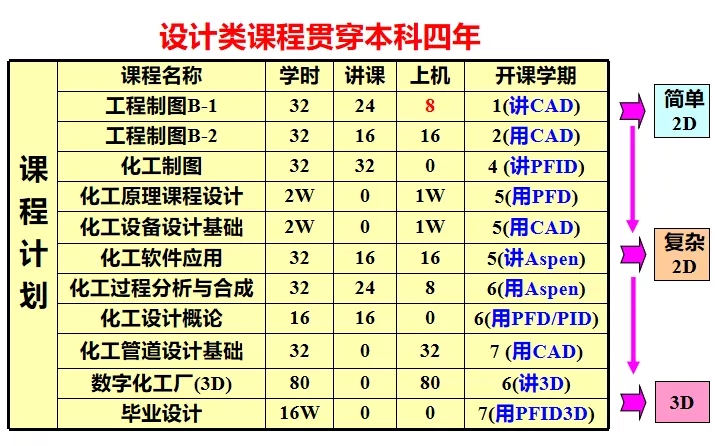

2019年“双百计划”典型案例:南京工业大学基于校企协同的化工专业人才 创新能力培养模式研究

南京工业大学与中石化南京工程有限公司、中国石化扬子化工股份有限公司、南京中图数码科技有限公司等企业合作,共建校企联合的化工工程实践创新平台,将设计思维、工程思维、创新思维与人才培养有机结合,开展企业工程师授课、校企联合指导学生毕业设计、大学生化工设计创新、教师工程能力培训等活动。

中国高等教育博览会

2021-12-16

西北工业大学尹大川教授、骞爱荣教授两课题组联合发表新型RNA递送载体研究成果

西北工业大学生命学院尹大川教授生物大分子研究室和骞爱荣教授骨代谢研究室组成的联合研究团队在RNA递送载体领域取得重要进展。

西北工业大学

2022-04-27

固本培元、交叉融合、项目引领 --河北工业大学资源环境与材料类创新人才培养模式与实践教学成果

项目组全面落实立德树人根本任务,经过20余年教育研究和培养实践,创建了“固本培元、交叉融合、项目引领,资源环境与材料类创新人才培养模式与实践”的研究生教育教学成果。

河北工业大学

2022-12-08

固本培元、交叉融合、项目引领 --河北工业大学资源环境与材料类创新人才培养模式与实践教学成果

项目组全面落实立德树人根本任务,经过20余年教育研究和培养实践,创建了“固本培元、交叉融合、项目引领,资源环境与材料类创新人才培养模式与实践”的研究生教育教学成果。

河北工业大学

2023-03-14

南通职业大学

南通职业大学始建于1973年,坐落在江海交汇、紧邻上海、物阜民安、人文荟萃的长三角北翼中心城市——江苏省南通市,是一所经江苏省人民政府批准、教育部备案设置的综合性全日制普通高校,是全国办学历史最长的高等职业院校之一,是全国为数不多涵括学历教育、技工教育、职业培训于一身的职业院校。学校面向江苏、山西、山东、浙江、安徽、江西、河南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃等13个省份招生,建有南通市区和海门两大校区,设有机械工程、电子信息工程、化学与生物工程、建筑工程、汽车与交通工程、艺术设计、经济管理、国际合作教育(外国语)、技师、海门、继续教育等11个学院,校园总面积1000多亩,建筑面积40多万平方米,现有教职工800多人、各级各类在校生近18000人。 办学四十多年来,学校秉承“厚德远志、格物致知”的校训,遵循张謇先生“学必期于用、用必适于地”的教育思想,坚持“根植南通、服务南通”的办学思路,始终把立德树人作为根本任务,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,努力办好人民满意的高职教育,先后荣获江苏省先进基层党组织、江苏省教育系统创先争优先进集体、江苏省高校思想政治教育工作先进集体等称号。学校是全国高职高专人才培养工作水平优秀院校、江苏省高水平高等职业院校建设单位、江苏省示范性高职院校、江苏省职业教育先进集体、江苏省文明单位、江苏省高校和谐校园、江苏省平安校园。学校是教育部首批现代学徒制试点单位,是教育部《职业院校管理水平提升行动计划》工作委员会主任单位、中国职教学会发展战略研究工作委员会副会长兼秘书长单位。据中国教育大数据研究院报告显示,2017年学校知名度、关注度、认可度、美誉度位于高职院校全国第34位,江苏第4位。 学校积极探索现代职业教育体系建设,与3所本科院校、7所中职学校分别合作开展专本“4+0”联合培养、“3+2”分段培养和中高职“3+3”分段培养,架立了中职、专科、本科互联互通,学历教育与技工教育、职业培训交互并行的 “立交桥”。学校还是国家建设行业技能型紧缺人才培养基地、江苏省产业人才培训示范基地、江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地。学生技能证书获证率达到99.8%,计算机和英语考试通过率遥遥领先于全省平均水平,在挑战杯、职业院校技能大赛、数学建模大赛、电子设计竞赛等各级各类赛事中成绩优异,毕业设计(论文)连续六年获省一等奖、评优获奖率稳居全省前列。 学校专业建设精准对接区域产业发展,形成了“以工为主,文、管、艺并举”的专业格局,现有50多个专业,其中国家级重点专业5个、省政府立项品牌专业1个、省高水平骨干立项专业4个、省重点专业群4个,省品牌(特色)专业9个、省示范建设重点专业(群)4个。学校现拥有国家级职业教育专业教学资源库1个、国家级精品课程2门、国家级精品资源共享课程2门、省级精品课程10门,“十二五”国家规划教材7部、省级精品(重点)教材26部,国家级实训基地4个、省级实验教学示范中心1个;国家级教学成果一等奖1项,省级教学成果特等奖1项、一等奖3项、二等奖6项。 学校大力实施“人才强校”战略,着力推进教授、博士“双百工程”,建有一支高素质的“双师型”教师队伍,现有专任教师511名,其中正、副教授比例达到51.58%,青年教师中硕、博士研究生比例达到83.73%,“双师”素质教师占88.93%。现有全国优秀教育工作者3人;全国五一劳模奖章获得者1人、全国技术能手1人、国务院特殊津贴专家1人、省级优秀教学团队3支、省产业教授3人、省级教学名师3人、省有突出贡献的中青年专家1人、江苏工匠1人、省“333工程”培养对象11人、省“青蓝工程”中青年学术带头人和优秀青年骨干教师培养对象26人。 学校开创性提出了“专业与产业、课程与岗位、课堂与车间、科研与生产、实习与就业、培训与工种、老师与师傅、校长与厂长”八个对接的理念,深入推进产教融合、校企合作和社会服务。上世纪80年代学校实施的“早期挂钩、定向推荐”模式,被誉为我国校企合作联合培养人才“第一单”。学校是南通建筑产教联盟理事长单位,近年来先后与南通建工、中航高科、罗莱家纺、林洋电子、中兴通讯合作共建南通华夏建筑工程学院、南通科技机械学院、罗莱商学院、林洋电子学院以及中兴通讯互联网学院,与中兴通讯、上汽通用、阿里巴巴、施耐德等知名企业合作建有教育部ICT行业创新基地、教育部上海通用汽车ASEP项目、阿里巴巴数据中心培训学院和施耐德电气南通培训中心,与江山农化、江苏龙信、国核维科、万洲石化等大型企业合作开展“订单式”人才培养,建有国家土建结构预制装配化工程技术研究中心南通分中心、江苏高校人文社会科学校外研究基地培育点、江苏省农药废水处理与资源化技术研发中心、南通市新材料政产学研协作基地、南通市哲学社会科学研究基地“通商研究所”,拥有建筑节能及保温技术、数控机床加工精度、催化技术应用、工业机器人应用、新能源汽车驱动与智能控制技术等5个市级重点实验室,数控技术、建筑工程、精细化工、楼宇弱电、数字化设计与制造技术、无人机应用技术、环境检测等7个市级公共服务平台,90%以上高级职称教师在企业担任技术顾问、评审专家,为企业提供科技服务,每年面向社会培训各类人才6万人次。 学校践行以生为本的理念,努力提升学生管理服务效能。招生和就创业工作始终保持“两旺”态势,生源量大质优,每年招生录取均在4000人以上,招生计划完成率和录取报到率稳居南通第一和全省前列;“专转本”考试上线率、录取率及高分考生人数一直位居全省高职院校前3名。学校坚持以促进就业为导向,多年来,毕业生就业率一直保持在98%以上,用人单位满意度达到93%以上,连续八次被评为江苏省高校毕业生就业工作先进集体。“双创”教育特色鲜明,按照树立“创业念”、提高“创业力”、打造“创业场”、开设“创业课”、培育“创业人”、提供“创业金”、建立“创业链”、形成“创业态”等八大路径,全面推进“双创”工作,创立了南通市首家高职院校创业教育孵化基地,被评为江苏省大学生创业教育示范校,成功打造了“点击”、“雅兰”、“无人机商用服务”等一批品牌项目,多次获得国家和省市各类创新创业大赛殊荣。校团委摘得共青团系统最高荣誉全国五四红旗团委,校学生会被评为省十佳学生会。 学校积极贯彻“一带一路”战略,努力拓展国际化办学。与加拿大、美国、日本等20多个国家的高校和教育机构建立了友好合作关系,在印尼和纳米比亚建有海外职业教育中心。现有来自纳米比亚、喀麦隆、印度尼西亚的留学生80多人,纳米比亚留学生项目被列入该国“总统振兴计划”和江苏省外国留学生优才计划,获得该国总统根哥布阁下高度赞赏。学校与加拿大道森学院合作办学的建筑施工技术专业高水平通过首批教育部中外合作办学评估,并被确定为江苏省首批高水平中外合作项目示范建设点。学校积极服务南通企业“走出去”和海外通商产业发展,是江苏省十家高校 “为侨服务工作站”之一和 “南通侨之家职业人才培育基地”。 新时代、新征程、新发展,南通职业大学在第二次党代会报告、“十三五”规划和高水平院校建设方案中鲜明提出,学校将以党建和思想政治工作为统揽,突出深化改革和加速发展两大主题,着力加强学校党的建设,着力提升人才培养质量,着力拓展社会服务功能,着力提升办学层次,打造区域高端技术技能人才培养、创新创业教育实践两大基地,建成技术技能积累与社会服务、海外通商企业人力资源开发、地域优秀文化与现代工业文化传承创新三大中心,营造校园匠心文化与“家文化”,努力建设创业型应用技术大学。

南通职业大学

2021-02-01

乌鲁木齐职业大学

乌鲁木齐职业大学成立于1985年,是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校,是新疆改革开放后成立的第一所高等职业院校。2007年,经新疆维吾尔自治区人民政府批准,原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并,组建新的乌鲁木齐职业大学,实行区市共建、以市为主的管理体制。 乌鲁木齐职业大学现有5个校区,占地2109.5亩。学校总资产7亿元,拥有224个校内实验(实训)室和259个校外实习实训基地,其中教学科研仪器设备总值1.03亿元,图书馆各类藏书(含电子图书)95万余册。学校设有经济贸易学院等16个教学单位和1个国际合作办学机构。在编教职工710人,其中专任教师473人,副教授以上职称教师占教师总数的32%,“双师”教师比例为88.47%,硕博比为56.7%。 学校目前开设63个专业,包括国家骨干高职院校重点建设专业5个,中央财政专项支持重点建设专业4个,中央财政支持服务产业能力建设专业2个,自治区示范校重点建设专业4个,自治区特色专业10个。学校生源质量和就业率始终保持良好态势,毕业生“双证书”率达到90%,就业率一直稳定在95%左右。 学校现已成为新疆现代服务业技术技能人才培养的龙头高职院校,是国家示范性骨干高职院校、自治区示范性高职院校、自治区第三产业(现代服务业)职教园区理事长单位和乌鲁木齐职教集团龙头高职院校。2015年成为文化部首批非物质文化遗产培训试点院校。科研能力居全国高职院校第67位、新疆高职院校第1位。2016年入选全国“服务贡献50强”高职院校,是自治区首个大学生(高职)就业创业实训(孵化)基地建设单位,孵化基地现已获得乌鲁木齐市、自治区和国家三级“创客空间”授牌。 学校与新加坡PSB学院开展中外合作办学,开设有物流管理、酒店管理、电气自动化、机械制造与自动化四个专业。与俄罗斯联邦鄂木斯克州陀思妥耶夫斯基国立大学互建“文化中心”,实现教师、学生互派。与同济大学、湖北大学、广东轻工职业技术学院等国内高等院校建立了深度合作关系。

乌鲁木齐职业大学

2021-02-01

鄂州职业大学

鄂州职业大学是1984年经国家教育部批准独立设置的公办全日制高等职业院校。是国家示范性(骨干)高职院校、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、湖北省示范性高职院校、湖北省高等学校毕业生就业工作先进单位、湖北省高技能人才培训基地。 学校地处湖北“国际航空都市区”——鄂州,紧邻“九省通衢”的大武汉。这里是蜚声中外的武昌鱼故乡、湖北省第一批改革开放试验区。 学校位于市中心国家4A级风景区——莲花山,校园占地1598亩,建筑总面积约55万平方米。设有12个教学院(部),形成与临空经济高端产业集群相匹配的现代物流与电子商务、智能制造与汽车服务、护理与生物医药、计算机与互联网技术、建筑工程与测量技术、电工电子与自动化、小教与学前教育、服装与艺术等8大特色专业群、46个专科专业、5个“专本联合培养”专业,其中4个国家级重点专业、7个省级重点专业、4个湖北省特色品牌专业。建有2个国家级职业教育实训基地、6个省级实训基地、36个厂中校、107个校内实训室、288个校外顶岗实习基地。 学校坚持开放办学的理念,先后与美国、英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、乌克兰、新加坡和台湾地区的10多所院校或教育机构建立交流与工作关系,开展国际教育项目合作。依托行业产业,发起并牵头成立了 “湖北省模具职教集团”“鄂东南学前教育职教集团”和“顺丰物流管理学院”。对接鄂州葛店“国家级经济技术开发区”,与阿里巴巴、京东、亚马逊、唯品会、苏宁云商、中国平安集团等10多家企业长期开展产学研合作。 学校面向全国18个省、市、自治区招生,在校生18000余人,毕业生就业率长期稳定在95%以上,毕业生平均薪资处于全省同类院校前列。 风正帆悬,行者无疆。伴随着全球瞩目的湖北国际物流核心枢纽项目的落户,与机场相伴而生的空港经济与特色产业集群,将成为引领鄂州职业大学新一轮建设发展的引擎。鄂州职业大学,已经站在了跑道的起飞点。

鄂州职业大学

2021-02-01

南昌职业大学

南昌职业大学是经中华人民共和国教育部批准设置的一所全日制统招本科院校,是全国15所首批本科层次职业教育试点学校之一,是全省唯一一所综合性职业本科高校和由教育部学校规划建设发展中心授牌的产教融合职业本科课程改革实验学校。具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格。学校前身是创建于1993年的江西大宇工商学院;2003年4月经江西省人民政府批准、教育部备案成立的普通高职院校,更名为江西大宇职业技术学院,2011年4月更名为南昌职业学院;2018年12月经教育部批准升格为本科层次职业学校——南昌职业学院(本科);2019年5月经教育部批准更名为南昌职业大学。中国科学院院士、清华大学教授潘际銮受聘担任学院顾问,第39届国际南丁格尔奖章获得者章金媛受聘担任护理专业顾问。 学校坐落在“物华天宝、人杰地灵”的历史文化名城——南昌市。占地千余亩,在校师生万余人,校舍建筑总面积35.70万平方米,馆藏纸质图书100余万册,电子图书123万册,建有校内实验实训中心21个,校外实习实训基地118个,组建了数字化校园网络,教学生活设施配套,校园环境优美。 学校现有专任教师600余人,专任教师中具有高级专业技术职务的190余人,具有硕士学位及以上的有300余人,“双师型”教师270余人,还有来自行业企业兼职教师100余人,雄厚的师资力量以学科带头人、“双师型”教学团队为主导。 学校设有工程技术学院、经济管理学院、信息技术学院、音乐舞蹈学院、教育学院、艺术设计学院、人文学院、 体育学院、卫生健康学院和创新创业学院。学校瞄准现代服务业、先进制造业、战略新兴产业和“互联网+”新业态,开设本科专业15个、专科专业41个,打造商务管理、智能制造、信息技术、艺术创意、文化教育骨干专业群,构建了新商科、新工科、新文科协调发展的专业体系。 办学27年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“育人为本、育德为先、育技为重”的理念,践行“让我的真诚服务,为你的成功铺路”的服务承诺,大力推进校企合作、产教融合与赣台交流,弘扬社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,培育和传承工匠精神、劳模精神,为国家经济社会发展培养了8万多名高素质技术技能人才,形成了“开放办学、职业引领、德技并修、学做合一”的办学模式和“工商结合、文理兼修”的办学特色,彰显了独特的赣台服务优势,被江西省台办授牌认定为“赣台青年交流基地”。 学校依法规范办学,校园安全稳定,校园文化高雅,教育教学质量不断提高,社会声誉良好,取得了辉煌的办学业绩,先后荣获全省高校思想政治工作先进单位、全省综治工作(平安建设)先进单位、江西省普通高校招生计划管理先进单位、江西省征兵工作先进单位、江西省普通高校毕业生就业工作优秀等级院校、江西省人民满意十大品牌高职院校等荣誉称号。 进入新时代,南昌职业大学已开启了新时代高水平职业本科院校建设新征程,正在朝着“创建引领职教改革,支撑发展,特色鲜明,海峡两岸影响大,区域一流的本科职业学校”的目标砥砺前行。

南昌职业大学

2021-02-01

天津商业大学

天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.46亿元。图书馆现有中外文藏书214.55万册,每年订阅中外文报刊1140种(册),中外文数据库99个,电子图书508.55万册。学校在校生2.27万余人,设有机械工程学院、经济学院、管理学院、会计学院、生物技术与食品科学学院、法学院、公共管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院、信息工程学院、国际教育合作学院、艺术学院、高职与继续教育学院14个学院和大学外语教学部、基础课教学部、体育教学部3个教学部。现有59个本科专业(方向),67个硕士点,其中一级学科硕士点10个,专业学位硕士点10个。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,以及港澳台研究生招生资格和同等学力人员申请硕士学位授予权。学校坚持以学科建设为龙头,经济学、管理学、工学、法学、文学、理学、艺术学等学科门类协调发展,相互支撑,具有鲜明的商科特色。动力工程及工程热物理学科入选天津市一流学科建设名单,冷链物流、现代服务业学科群入选天津市特色学科群建设名单。学校现有7个市级重点学科、1个教育部工程研究中心、1个天津市工程中心、2个天津市重点实验室、2个国际联合研究中心,2个天津市人文社会科学重点研究基地、2个天津市高校智库,另建有多个校级研究院、所、中心。学校坚持培养具有高度社会责任感、深厚商学素养的复合型应用型创新创业人才,建立起了“意识、知识、能力、体验”四位一体的创新创业教育体系。学校拥有国家级精品资源共享课1门,市级精品课16门。3个专业获批国家级一流本科专业建设点、8个专业获批天津市级一流本科专业建设点。建有4个国家级特色专业,11个天津市品牌专业,5个天津市战略性新兴产业相关专业,8个专业为天津市优势特色专业建设项目,12个专业为天津市应用型专业建设项目。金融学专业为国家级专业综合改革试点专业,食品科学与工程专业为国家第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业,能源与动力工程专业为天津市综合改革试点专业、天津市“卓越工程师人才培养”试点专业。学校建有“国际酒店管理”国家级人才培养模式创新实验区,中国旅游及饭店业优秀人才培养基地,“天津商业大学-烟台冰轮股份有限公司工程实践教育中心”国家大学生校外实践教育基地。拥有国家级实验教学示范中心2个,天津市级实验教学示范中心(含建设单位)10个,天津市级虚拟仿真教学实验中心1个,天津市A级(优秀)高校众创空间1个。近年获市级教学名师奖11人,市级教学创新团队2个,市级教学团队11个。学校坚持实施“人才强校”战略,有一支高水平的师资队伍。现有专任教师972名,其中正高级148名,副高级287名;具有博士学位者447名,硕士学位者448名。拥有教育部长江学者奖励计划特聘教授1人、国家万人计划领军人才1人、享受政府特殊津贴专家4人、“新世纪百千万人才工 程”国家级人选1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选3人、天津市有突出贡献专家2人、天津市“131”创新型人才培养第一层次人选9人、天津市“五个一批”人才5人、天津市创新人才推进计划中青年科技创新领军人才1人,天津市“131”创新型人才培养团队1个、天津市高等学校创新团队5个,现有兼职博导19名,合作博导11名。学校坚持国际化发展,推进国际交流与合作,先后与美国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、法国、日本、韩国、罗马尼亚、波兰等国家的30多所高校建立了紧密型合作伙伴关系,开展多种形式的合作交流。与美国佛罗里达国际大学、澳大利亚查理斯特大学、美国东密西根大学等学校开展了本科和硕士研究生层次的合作办学,合作办学项目顺利通过教育部中外合作办学项目评估,酒店管理(中美合作)专业被武汉大学中国教育质量评价中心、中国科学评价研究中心评为2014-2015年、2017-2018年中国酒店管理专业大学竞争力排行榜第一名。学校全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“育经世之商才,授致用之术业”的办学理念,以“笃学 弘毅 明德 济世”为校训,立足区域性、应用型、商科特色的办学定位,坚持创新发展、协调发展、内涵发展、特色发展、转型发展、开放发展,建设商科特色鲜明、对接社会需求的高水平大学,服务经济社会发展。(数据截止时间为2020年3月)

天津商业大学

2021-02-01